第412回 例会2023年11月29日(水)0:00〜2023年12月5日(火)23:59 開催

開 会

点 鐘

ロータリーソング

ロータリアンの行動規範

会長の時間

2023-2024年度会長 大塚 和光

皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。どれか当てはまるもので、先ずは、ご挨拶。2023-24年度会長を務めます大塚和光です。どうぞ、よろしくお願い致します。

農業人口が減っている理由

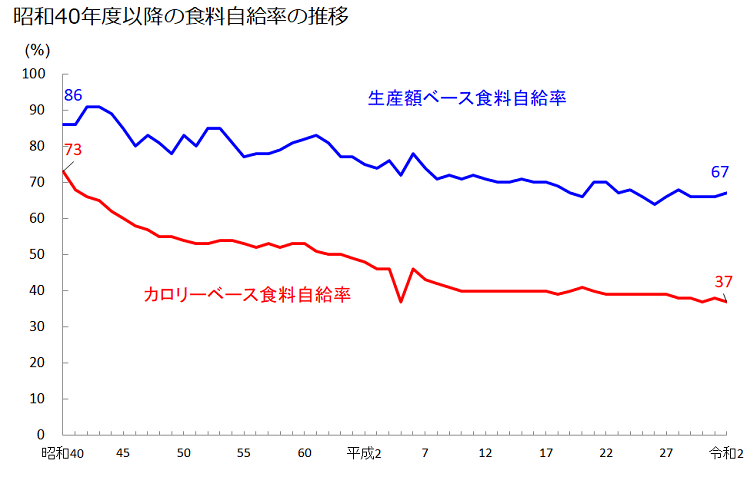

農業人口が減っている理由は、高齢化です。解決するには、若い世代の農業人口を増やすことなのですが、ここには課題があります。それは、国内食料自給率が低下していることです。

食生活の変化とともに輸入食品が増え国内産の需要が少なくなり、収入が不安定になるケースも見られるようになりました。加えて農作物は生き物なので毎日の管理が必要です。このように、労力に見合わった収入が得にくいことから若者の農業離れが起きています。

引用元:農林水産省 令和2年度の食料自給率

引用元:農林水産省 令和2年度の食料自給率

地産地消は農業離れに歯止めをかけられるかもしれない

国内の農産物を選び需要を増やすことで国内自給率をアップさせ安定した収入が得られるようになれば、若者の農業離れと農業就業人口の減少をストップさせることができると考えられています。

そこで私たちにできることは地産地消です。住んでいる地域の就農者を応援することが日本全体の景気につながるのです。

地産地消の商品はどんなところで見つかるのでしょうか

地産地消の商品は、食品スーパーの地元農産物コーナー、道の駅、直売所などで見つかります。特に、直売所であれば直接生産者とコミュニケーションを取れるメリットも。

農産物の場合、おすすめの調理方法や適した保存方法なども教えてもらえるチャンスです。地産地消を心がけて、地元の経済を活発にしていきましょう。

障がい者雇用のマルシェ、イベント、お店に行ってみる

障がいのある方の雇用環境を整えることが目標8では大事なことです。

そこで、積極的に雇用している企業を応援したり、イベントやマルシェで買い物することも個人でできるアクションです。障がい者の方々が作った商品や農作物が販売されるイベントやマルシェ、障がいのある方が活躍しているお店を検索してみましょう。例えば、「地域名 福祉 マルシェ(もしくはストア)」と検索すると、さまざまな情報をみつけられるでしょう。

事例をいくつか紹介します。

あいち農福連携マルシェ2021

愛知県農業水産局主催の青果やワークショップが出店するマルシェ「あいち農福連携マルシェ」は、障害者や高齢者が農業分野で活躍することで自信や生きがいを持ち、社会を活発にしていくという取り組みです。開催される円頓寺商店街は、名古屋の中心にありながらもノスタルジックな雰囲気を醸し出す場所でもあります。

2016年から5回開催しているこのマルシェでは、野菜、花、加工品、マルシェバッグなどが販売されています。

岐阜県岐阜市 いぶき福祉会

いぶき福祉会は、重い障がいのある方でも地域社会に貢献して豊かな暮らしを実現していこうと岐阜県岐阜市で始まった作業所です。いぶき福祉会作業所では、化学肥料や農薬を使わない自然栽培で育てられたお茶、野菜、岐阜県産ハツシモ米、手作りお菓子などを販売しており、お買い物をすることで障がいのある方を応援することができます。特にお茶は岐阜県の中でも絶景と呼ばれる岐阜県揖斐の天空の茶畑で栽培されたもので、750年前から品種改良をせずに作られている在来種を使用しています。

このところ、コロナ過の規制も緩やかになり、旅行に出かけて各地の道の駅や名産店などに立ち寄る機会も増えました。町のスーパーやJAの売店などでも生産者の名前を明示した商品や売り場もずいぶん増えてきています。

このように、魅力ある取り組みが全国各地で展開されているので、お住まいの地域でぜひ探してみてください。地域の歴史を大切にし続け、障がいのある方の雇用を促進することは、働きがいの促進と経済成長につながります。

幹事報告

2023-2024年度幹事 原 いづみ

◆2023-2024年度地区大会 表彰◆

下記2部門でクラブ表彰を受けました。

◇ロータリー米山記念奨学会寄付優秀クラブ 1位

◇最高の会員維持率(退会者0)

◆地区大会御礼◆

お礼状が届いております。下記よりご覧ください。

【御礼状_クラブ宛て

◆第3グループ 青少年交換留学生の分担金のお願い◆

詳細は下記よりご覧ください。

【令和5年11月27日交換留学生分担金のお願い】

委員会報告

出席委員会

第411回例会 出席率 66.6%

会員数 3名 出席者 2名 欠席者 1名

Visitors

第413回例会のビジターコメント

川崎ロータリークラブ 元沢 伸夫 様

フェアトレードやエシカル商品について学ばせていただきました。まず日本だとフェアトレードという概念自体自然に身に着くものではないため、意識的な学習機会が必要だと感じました。また様々な国際認証があることも学びました。

京都ロータリークラブ 小谷 達雄 様

初めて貴クラブに参加させていただきます。大塚会長のお話を読んで、いつも目にしている色々なマークの正確な意味とその意義を理解することができました。これからはマークを目にした時に、その意味と意義を考えて実行に移していきたいと思います。地産地消についても改めて意識していくつもりです。

Smile Box

第411回例会のスマイル報告

前回はありませんでした。

今週のプログラム

卓話:健康・未病・病気

卓話者:大塚 和光(アーカス湘南RC)

過日、同期の爺さんたちと久しぶりに一杯やりました。皆、傘寿になろうという者ばかりです。七人で楽しい時間を過ごしたのですが、話題は専ら孫の話と病気の話。孫の方は一人だけ最近生まれたばかりだというのがいて、スマホの写真を見せまくっていました。しかし、たちまち病気の話に移りました。

大きな手術を何回も繰り返した者、近々、緑内障の手術を受けるのだという者、ずっと前から糖尿病だという者などなど。大抵は3~4種類の薬を持っていて、毎日飲んでいるとか。一人は「女房の晩飯を作って面倒を見なくちゃ」というのもいて、彼は途中で引き上げて行きました。いやいや、それぞれに事情を抱えて大変だなぁ、という話。

そして、「まぁ、しかし、取敢えずは、お互い夫婦揃って何とか元気で過ごせているのはなによりだ」というところで一件落着。毎度のことながら、なんということもなく語り合い、酌み交わす仲間がいることは有り難いことだと、つくづく思いました。

昨今、独り暮らしの年寄りが増えているそうです。老人の孤独死も増えており、珍しくもないという話も耳に入ってきます。いわゆる評論家たちは様々に論評していますが、もう随分以前から都市化とか地域社会の崩壊とかが言い立てられてきました。最近の社会、益々進行する高齢化社会では、誰もが一人になりがちです。

私は「晩年になっても孤独にならない人生」は自分で選べると思っています。最近の社会では誰もが一人になりがちです。ただ、「大衆の中の孤独」という表現もあるように、孤独とは一人でいるということではないのです。連絡すれば話せる人がいるのなら孤独ではありません。

監獄の独房に入っている人は孤独です。しかし、一人で自分の部屋にいる人は誰かに連絡しようと思えばできますし、会いに行きたければ出かけられます。つまり、孤独ではないのです。遺産の問題でもめて口もきかなくなった兄弟姉妹とか、離婚話がもつれて相手をののしり合うかつての夫婦なども、孤独ではないのです。ただし、ものすごく不幸です。

孤独ではないが不幸であるという状態なのです。

「晩年に一人暮らしになりたくない」と思っても、それは自分では決められません。しかし、「晩年になっても孤独にならない人生」は、自分で選ぶことができると思っています。それ故、人とつながる小さな努力は年配者にこそ重要であると思います。自分のまわりに壁を築かないようにしましょう。

若い頃は何もせずに時間を過ごすことに苦痛を感じるものです。年を取ると、さらに何もせずにいると孤独を感じるようになります。そこで、時間を埋めるために何かをしようとしますが、その時、「もっと、もっと」という貪欲に陥らないように注意すべきです。人間は年を取ると、体力、気力が衰えて、欲望のおもむくままに動けなくなります。「もうこのへんでよしとしよう」と思い始めます。年齢が私たちを中庸に落ち着かせてくれるとも考えられるのです。

一方、年を取っても、欲はなかなか衰えません。そのため、まだ儲ける力があれば「もっと儲けたい」、社会的地位があれば「もっと不動にしたい」、権力があれば「もっと制覇したい」と思うものです。「もうこのへんで」と思う一方で「もっと、もっと」と欲するのが人間なのです。欲望には際限がありません。欲に任せて、年寄りの冷や水的な行動をするのは、危険だと思います。無欲と強欲、どちらにも偏らないで何事も六〜七分をよしとしましょう。

私は随分以前から「出来る事を、出来る時に、出来るだけ」ということを標榜しています。

人生100歳時代になると、いつまでも社会に貢献をしたいと多くの人が思うようになります。そして、ある程度は認められたいと願います。しかし、それは「自分では若いつもりでいても今の社会に受け入れられないのではないか」という不安と表裏一体なのです。だから批判に非常に敏感になりますし、「認められたい」と強く思うのではないかと思うのです。

仏教では何もしないことも自己を磨く修行とされます。そういう「無為の修行」で徳を積めば、それだけの報いはあるとされているのだと思います。何もしないことも自己を磨く修行だと思います。誰もが、いずれ死んで忘れられるのです。生きているうちに少しずつ忘れられるのは苦しいものですが、自分で解決するしか方法はないのです。

「ホメラレモセズ苦ニモサレズ ソウイウモノニ私ハナリタイ」と宮沢賢治が詠った境地は、年配者にこそ当てはまるのです。批判が嫌なら、賞賛を求めないことでもあります。

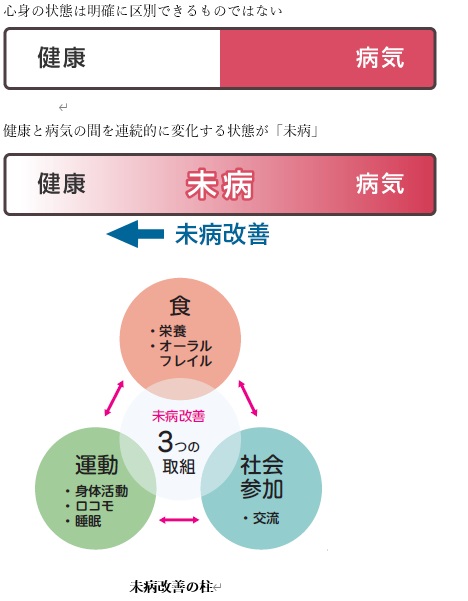

病気についても「健康か、病気か」というふうに線引きをするのではなく人間の状態として大きくとらえる考え方があります。「未病」という言葉が使われています。ご存じの方も多いとは思いますが、県のホームページを引いて紹介します。

未病の改善 – 神奈川県ホームページより 未病について:健康寿命の延伸に向けた取組。神奈川県では、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過程を表す概念を「未病」としています。

「未病」の考え方

私たちの心身の状態は健康と病気の間で連続的に変化しています。「未病」は、その状態を表す言葉です。日常の生活において「未病改善」により、健康な状態に近づけていくことが大切です。

未病改善3つの取組

すべての世代が未病を自分のこととして考え、「かながわ未病改善宣言」に基づき、「食・運動・社会参加」の3つを柱とする未病改善に取り組めるよう、市町村や企業等と連携しながら、様々な未病対策を推進しています。

かながわ未病改善協力制度

かながわ未病改善協力制度は、かながわ未病改善宣言に基づき未病を改善する取組を企業や団体など、幅広い主体の方々と共に進めるために創設された制度です。

「かながわ未病改善宣言」の趣旨に賛同していただいた企業・団体等の「未病改善」に関する活動により、県民の皆さんが身近な場所で未病を改善する情報が入手できたり、未病を改善する取組を体験できるようにすることを目的としています。

なお、本制度は、企業・団体等が行う「かながわ未病改善宣言」に協力する活動について、県が企業・団体等に対し一定の評価を与え、保証又は推奨するものではありません。本制度は平成26年1月8日に発表した「未病を治すかながわ宣言」に基づき、未病を改善する取組を企業や団体など、幅広い主体の方々と共に進めるために創設された「未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度」の名称等の一部を変更したものです。

参考:

「かながわ未病改善宣言」https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24563/874080.pdf

カレンダー

閉 会

点 鐘